Philosophische Fakultät der Staatlichen Universität Moskau Anfang der 1970er Jahre

In unserem Kurs an der Universität gab es etwa sechs Deutsche aus der DDR. In den ersten Jahren hatte ich nicht viel Kontakt mit ihnen. Am Ende meines Studiums heiratete eine von ihnen, Rosie, meinen Kommilitonen, einen Deutschen aus Russland, Fjodor Fink. Sie bekamen eine Tochter namens Natascha, wohnten im Studentenwohnheim der Moskauer Staatlichen Universität, und Rosies Schwester Dagmar kam zu ihnen. Ich freundete mich mit ihnen allen an, und wir blieben eine Weile in Kontakt.

Viele deutsche Studenten fanden Partner und Freunde. Sie trafen sich mit allen

anderen und blieben nur bei einigen Veranstaltungen unter sich. An einem der Blutspendetage wurden uns zum Beispiel 200 Milliliter abgenommen, und sie spendeten freiwillig 400. Das hat uns beeindruckt. Aus dritter Hand erfuhren wir, dass es bei ihnen ganz üblich war und sie es als ihre Pflicht ansahen.

Auch wenn es besondere Anforderungen oder Verbote für die deutschen Studierenden gab, wurden sie während ihres Aufenthalts soweit abgeschwächt, dass man sie gar nicht mehr befolgen musste. Natürlich haben wir uns gegenseitig spontan besucht, aber wenn wir ins Baulager oder auch zum Kartoffelernten gefahren sind, haben sie das vielleicht mit jemandem von ihren Aufpassen abgesprochen.

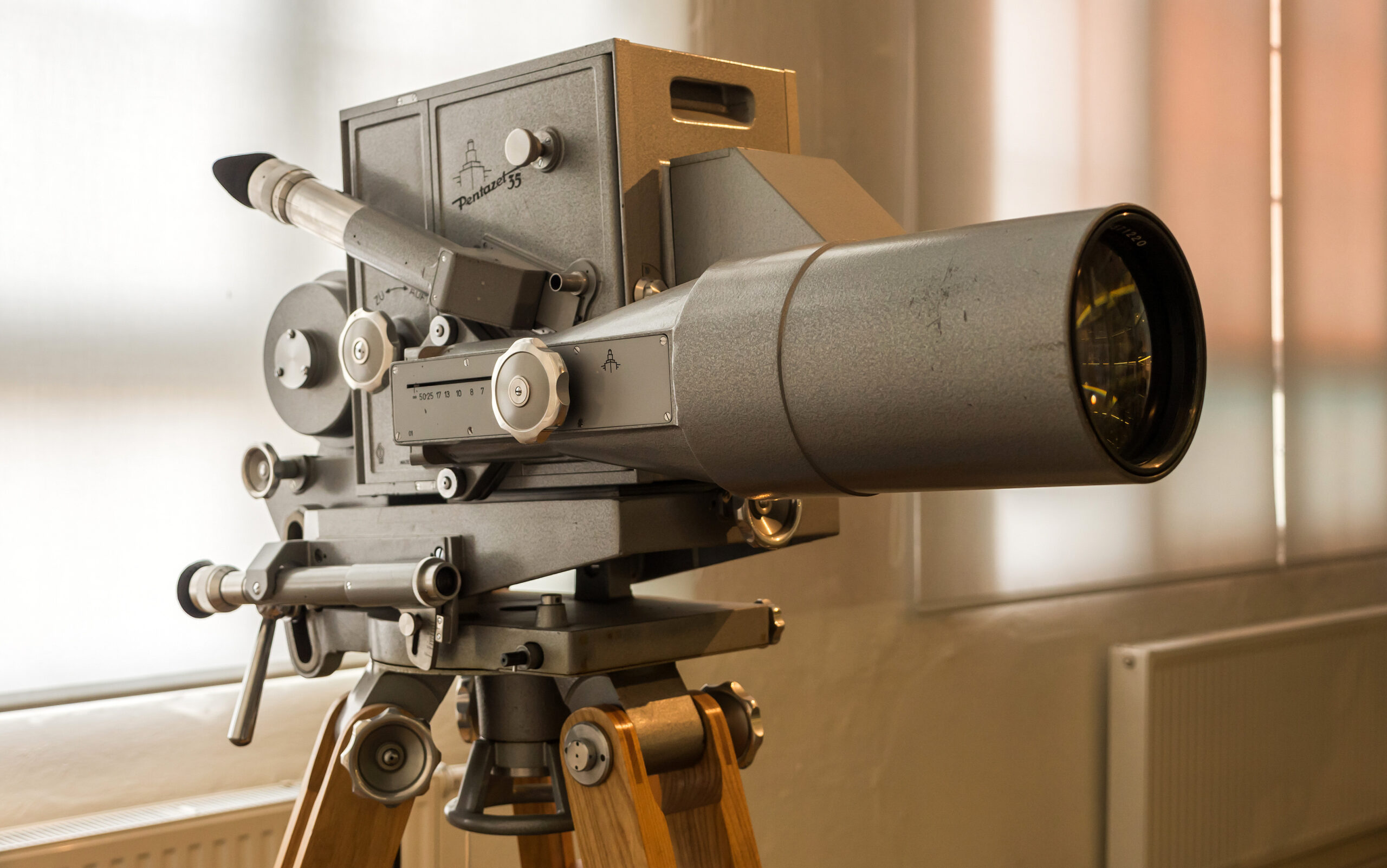

Fahrten in die DDR vom Institut für Marxismus-Leninismus

1975 schloss ich mein Studium ab, und mein nächster Kontakt mit der DDR entstand erst, als ich 1977 am Institut für Marxismus-Leninismus zu arbeiten begann. Zuerst lernte ich meine deutschen Kollegen kennen, als sie kamen, um an den Werken von Marx zu arbeiten. Dann fuhr ich 1984 zum ersten Mal nach Berlin, zunächst als Privatperson. Alle Mitarbeitenden des Instituts waren verpflichtet, einen Sprachkurs an der Humboldt-Universität zu absolvieren. Meine Frau, die ich kurz zuvor geheiratet hatte, war bereits auf einem Sprachkurs gewesen und hatte dort gute Kontakte. Und diese erste Reise war natürlich ein sehr intensiver Kontakt mit dem DDR-Leben – mir wurden langsam die Augen geöffnet.

Es war das Jahr der Olympischen Spiele in Los Angeles, die die Sowjetunion und alle anderen sozialistischen Länder boykottierten, nachdem die westliche Welt 1980 die in Moskau boykottiert hatte. Aber in Berlin gab es westliches Fernsehen, und so konnte ich mir viele Wettkämpfe ansehen. Das war schon ein sehr gutes Zeichen für die Beurteilung der Lebensbedingungen in der DDR.

Wir wohnten damals in einer Gästewohnung an der Universität, und ich wurde gleich gewarnt, dass wir vorsichtig sein sollten, was wir sagen, dass wir alle unter der Kontrolle einer recht freundlichen Frau – ich weiß ihren Nachnamen nicht mehr – einer Stasi-Mitarbeiterin, standen und dass sie darüber berichten würde, wie wir uns verhielten, wen wir besuchten und so weiter. Aber es gab keine Folgen.

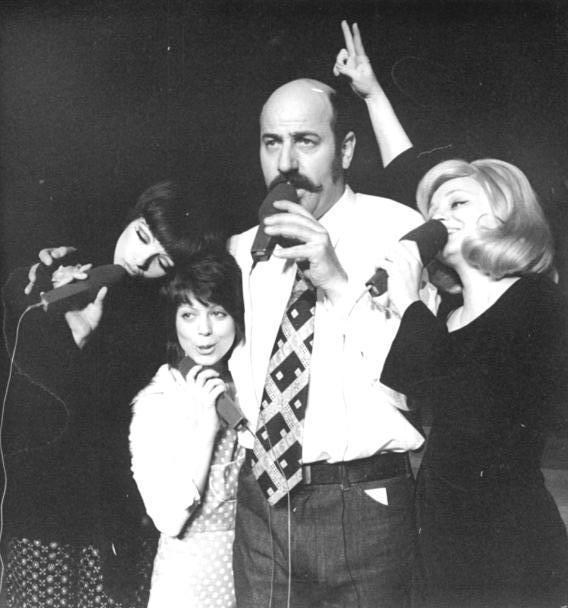

Schon am zweiten Tag waren wir auf einem Bezirksfest. Es war in einem Park in irgendeinem Bezirk in Ost-Berlin, wir kamen dort an und ich war schockiert. Diese meterlangen Grills mit vier oder fünf verschiedenen Arten von Würstchen, Fleisch und anderem Zeug darauf. Es wurde Bier ausgeschenkt, die Leute hatten eine Menge Spaß und alles war sehr gut. Es gab auch Musik, sogar Rock. Für mich war es ungewöhnlich, dass in einem Park, neben traditioneller sozialistischer Kunst, Volksmusik und lyrischen Popsongs auch Rockmusik gespielt wurde. Bei uns war das damals nicht so weit verbreitet.

1985 bin ich für einen Sprachkurs nach Berlin gekommen. Ich begann, den Alltag, das normale Leben meiner Kollegen in Berlin kennen zu lernen. Ihre Einstellung zum Sport war beeindruckend. Fast jeder Bezirk hatte ein eigenes Schwimmbad, die Kinder gingen dorthin, viele kostenlos. Einer der größten Eindrücke hinterließ natürlich die FKK. Man hat mir viel davon erzählt, und ich beschloss hinzufahren und es mir selbst anzusehen. Meine Aufmerksamkeit fiel sofort auf ein paar unserer Soldaten, die ebenfalls dorthin gefahren sind und mit dem Gesicht nach unten lagen, um ihre Erregtheit zu verbergen, buchstäblich halb im Sand vergraben.

Das erste Mal, als ich in Berlin Silvester gefeiert habe, war ich bei einem Kollegen aus Ost-Berlin eingeladen, der in der Leipziger Straße wohnte, ganz in der Nähe der Mauer. Und wir gingen mit diesen Raketen raus, wie es sich gehört, stellten leere Flaschen auf und zündeten sie an. Und als es zwölf Uhr war, gingen diese Raketen los und alle fingen an zu schreien, aber plötzlich ging bloß 100 Meter von uns entfernt, auf der anderen Seite der Mauer, ein Meer von Feuer hoch! Wir hatten ein paar mickrige Dutzend Raketen und dort waren es Hunderte.

Ideologische Verbote in der DDR und in der UdSSR

Die Verbote, die wir in der DDR erlebt haben, waren viel strenger als in der Sowjetunion. Zum Beispiel brachten Ende der 70er Jahre in der UdSSR drei Autoren ein Buch über die „asiatische Produktionsweise“ nach Marx heraus. Zur gleichen Zeit wurde ein Buch von drei ostdeutschen Autoren zum gleichen Thema veröffentlicht. Der Begriff “asiatische Produktionsweise” tauchte in den ökonomischen Manuskripten von Marx auf, als er das “Kapital” vorbereitete – eine eigentümliche Form der Gesellschaftsordnung, in der sich niemand eines ernsthaften Grades an Freiheit rühmen kann, eine starre Pyramide, in der es nur einen Herrn gibt und alles vom Willen des Herrschers abhängt, der einen jederzeit nicht nur des Eigentums, sondern auch des Kopfes berauben kann. Sowohl unsere Historiker und Soziologen als auch die DDR-Kollegen haben im Laufe ihrer Überlegungen deutliche Hinweise auf die Gemeinsamkeiten zwischen der „asiatischen Produktionsweise“ und der sozialistischen Ordnung, insbesondere in der Zeit des Totalitarismus, gefunden. Die Reaktionen des Zentralkomitees folgten. Unsere haben eins auf die Mütze bekommen in Form einer Vorladung und eines Gesprächs. Die Deutschen bekamen alle Gefängnisstrafen. So unterschiedlich war das.

Gleichzeitig hat uns auch im alltäglichen Leben niemand verboten etwas zu tun. Jegliches Institut des Parteisystems war außerhalb der Reichweite des KGB oder der Stasi; sie hatten kein Recht, sich mit uns zu befassen, sie mussten die Erlaubnis des Zentralkomitees einholen, es lag außerhalb ihrer Kompetenz. Wir konnten Deutsche zu uns einladen und sie besuchen; es gab verschiedene Formen der Kommunikation, all das war frei. Es wurden auch Ehen zwischen den Mitarbeitenden unserer Institute geschlossen. Eine meiner Kolleginnen aus Moskau, Tamara, die jüdisch war, lernte in Berlin den Sohn eines Pfarrers kennen und heiratete ihn später. Sie lernten sich nicht durch die Arbeit kennen – er war Musiker. Tamara ging später in die DDR.

Was ziemlich erschreckend war, war die – nennen wir es mal – Doppelzüngigkeit meiner deutschen Kollegen, die, wie wir alle sehr gut wussten, Westfernsehen schauten. Aber praktisch alle, wenn man sie zu Hause besuchte, und vor allem die älteren Genossen, sagten: “Nein, das schauen wir nie.“ Bei meinem ersten Besuch sagte ich: “Oh, es läuft gerade ein Fußballspiel, könnten wir das nicht einschalten?” Und sie sagten: “Was sagst du denn da?!” Diese Dualität von Wahrnehmung und Verhalten war charakteristisch für Menschen, die Mitarbeitende des Instituts für Marxismus-Leninismus des ZK der SED waren. Also für die, die der privilegierten Schicht angehörten.

Freundschaft und Perestroika

Dieses Problem galt allerdings nicht für diejenigen, mit denen wir befreundet waren. Meine Frau entwickelte ein sehr gutes Verhältnis zu einem Ehepaar. Brigitte, die Frau, arbeitete im Institut und war ihre Kollegin. Ich arbeitete auch dort, aber ich arbeitete am Anti-Düring und sie beschäftigten sich mit der Korrespondenz von Marx. Brigitte und Hermann waren älter als wir, im Alter unserer Eltern, und sie sind leider nicht mehr da. Hermann war während des Krieges Matrose und sein Schiff sank in der Nähe von Norwegen. Gott sei Dank konnte er sich retten. Er war ein unglaublich guter Mensch. Sie hatten eine Tochter. Wir waren mehrere Jahre lang mit ihnen befreundet und erhielten auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unsere Beziehung aufrecht. Wir standen uns sehr nahe, und obwohl Brigitte mit meiner Frau zusammenarbeitete, entwickelten wir nicht nur eine Arbeitsbeziehung, sondern auch eine menschliche Verbindung.

Wir besuchten uns gegenseitig und unterhielten uns. Hermann erzählte viel über seine Jugend in den 1930er Jahren und seine Beteiligung am Krieg, da es uns sehr interessierte. Natürlich haben wir auch über unsere Eltern erzählt. Wir sprachen auch immer wieder über Politik, vor allem nach 1985, als in unserem Land die Perestroika begann und bei ihnen das Ganze zurückgehalten wurde. Wir diskutierten offen über die Verbote, die in der DDR für die Veröffentlichung der Zeitschriften Sputnik, Moscow News, Moscow Times und Ogonjok galten. Brigitte konnte Russisch lesen, ihre Tochter auch. Und wir versuchten, ihnen sowjetische Zeitschriften mitzubringen, wenn sie uns darum baten.

Jeder, auch ich, hat in der Philosophieschule eine Phase des geistigen Zusammenbruchs und der Krise durchgemacht, entsprechend der Anekdote über das Hören und Sehen, wenn “ich das eine höre und das andere sehe”. Und natürlich musste man eine Antwort auf die Frage finden, wie man mit all dem leben sollte. Mit einer gewissen Menge an Zynismus, der natürlich dabei half in dieser Gesellschaft zu überleben, habe ich mich immer damit beruhigt, dass wir uns nicht direkt mit der Ideologie befassen, sondern mit dem 19. Jahrhundert. Und darüber haben wir mit unseren Freunden aus der DDR ebenfalls gesprochen. Wir haben wahrscheinlich besser als viele andere verstanden, wie weit die politische Praxis unserer Gesellschaften von der Marxschen Idee entfernt war. Wir haben Marx und eine kritische Analyse der Moderne, die natürlich Gegenstand unserer Gespräche war, nicht vermischt. Wir haben diese Dinge einfach ganz klar getrennt: Wir haben mit Dokumenten gearbeitet, mit dem geistigen Erbe der Menschheit, und Marx gehört dazu. Auf der anderen Seite war uns auch klar, dass er zum Kult gemacht wurde – und darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Weder von ihrer Seite noch von unserer, weil wir jünger waren, gab es den Versuch, die Diskussion auf ein bestimmtes Thema zu beschränken.

Unerwünschte Wege 2023