Сергей Вершинин: Мы учились в Москве, я в 1984 году поступил в ИнЯз, который тогда назывался Московским Педагогическим институтом иностранных языков имени Мориса Тореза.

Ирина Вершинина: Я поступила в 1986 году. А заканчивали мы уже Московский лингвистический университет.

Сергей Вершинин: Мы познакомились, когда я вернулся из армии в 1987 году.

Ирина Вершинина: Сережа учился на переводческом факультете, а я на педагогическом.

Сергей Вершинин: Переводчики в то время считались мужской профессией, считалось, что это не для женщин — и нагрузки, и политические, идеологические соображения, моральный облик… Считалось, что мужчины более устойчивы, чем женщины, которые склонны выйти замуж за иностранца и уехать или выдать все секреты. Такое представление было. Поэтому у нас в группе были только блатные девочки. Одна из них — дочка советского корреспондента в ФРГ.

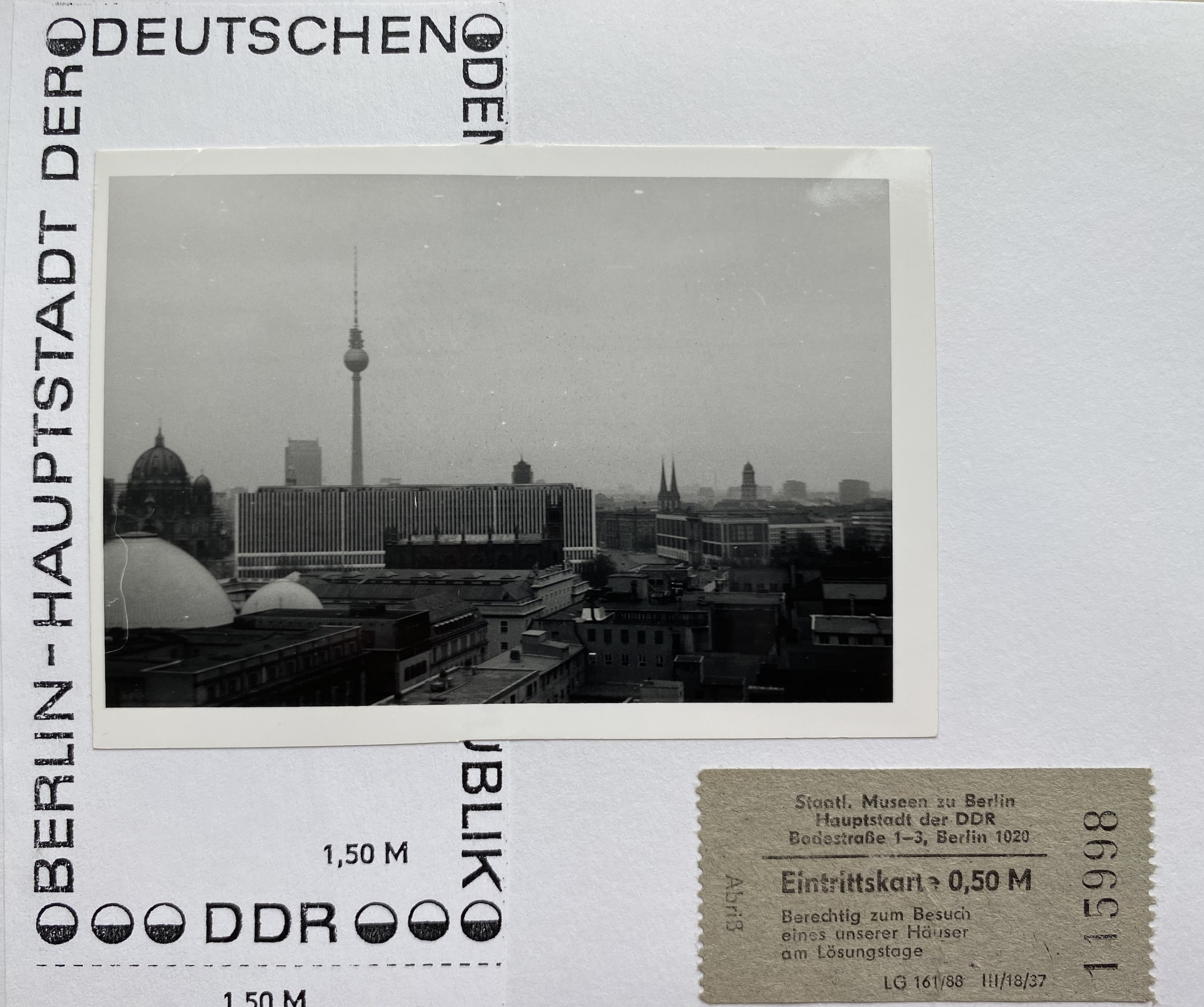

Ирина Вершинина: Это было начало перестройки. И благодаря этой перестройке наш курс поехал в ГДР. Это была поездка, организованная университетом. До этого были студенческие обмены, но в ГДР отправляли самых-самых — комсомольцев, продвинутых, не знаю, кого. А в этот год послали всех сразу, весь курс. 50 педагогов и 20 переводчиков. И это был 1988-1989 учебный год, но мы немного не дожили до 9 ноября.

Фото: архив Вершининых

Сергей Вершинин: Вообще мы чувствовали себя в то время представителями некоей прогрессивной страны. Отсталая, консервативная ГДР, по сравнению с нами, была еще в жестких объятиях тоталитаризма. А Советский Союз уже начал трепыхаться и мы чувствовали себя провозвестниками чего-то нового.

У нас уже были все эти фильмы — «Холодное лето 1953-го», «Маленькая Вера» и прочее. А у них был запрещен фильм «Завтра была война» и журнал «Огонек».

Ирина Вершинина: Я помню, что мы проснулись 7 октября от того, что по улицам идут танки. Они репетировали парад. Конечно, ничего такого, у нас тоже всегда это было. Но все же это было странно, смотреть на парад в ГДР. У нас же уже перестройка началось.

Нас распределили по трем университетам. Часть поехала в Берлин, часть поехала в Лейпциг, часть поехала в Йену. Сергей попал в Лейпциг, потому что там были переводчики. А я была в Берлине. Сейчас из Берлина до Лейпцига час ехать, а раньше было 2,5 часа и мы практически каждые выходные ездили, то в Берлин, то в Лейпциг.

У нас в Берлине была трехкомнатная квартира и общая кухня. И нас расселяли так, чтобы мы жили вместе с немками .

Сергей Вершинин: Никакого контроля за поездками не было. Были дешевые билеты со студенческой скидкой. Может быть, кураторы должны были следить за нами, инструкции не были отменены, просто на это смотрели сквозь пальцы. Я не помню, чтобы от нас кто-то чего-то требовал.

Фото: архив Вершининых

У нас была стипендия 512 марок ГДР. Не хватало все равно. Хотелось купить нормальную одежду — джинсы, свитер. ведь в Советском Союзе ничего не было. Но денег не хватало и мы подрабатывали. На почте ночью, я помню, разгружали почтовые вагоны и получали 50 марок за смену. Нам наличными платили и никаких оформлений не было.

Кто-то из местных подсказал, потом кто-то первый пошел и это большой популярностью пользовалось и я несколько раз ходил. Мы просто приезжали, там были какие-то люди… Много алкоголиков местных — работа очень черная и грязная.

Ирина Вершинина: Мне очень нравилось там учиться, все казалось необычным, и были совсем другие отношения между преподавателями и студентами. Несмотря на то, что это была ГДР, и наверное, преподаватели писали какие-нибудь отчеты в Штази, мы про это тогда ничего не знали. Догадывались, но это не обсуждалось.

Но нам нравилось, что с нами общаются на равных, уважительно. Когда мы пришли первый раз, мы сели, а преподаватель уселась на стол. Это было неформально, а мы в университете все-таки привыкли, что преподаватель — это бог.

Сергей Вершинин: Я обожал немецкий язык. У нас было много занятий в классе для синхронных переводчиков. Нам ставили речь Горбачева и мы должны были ее быстро переводить.

Ирина Вершинина: И конечно, у нас был шок от языка, когда ты можешь говорить на языке не только в университете, но ты выходишь на улицу и там люди тоже говорят по-немецки. Барьер языковой был реальный. В ИнЯзе, чтобы пойти в институт, надо было одеваться, чуть ли не в вечернем прийти. А приехав туда, мы увидели студентов в свитерах с дырками на локтях, и это вообще никого не парило. Для меня эти мелкие моменты были большим потрясением.

Сергей Вершинин: До поездки первого живого немца я увидел в 1988 году во время так называемого «Поезда дружбы». Я познакомился с ним, выяснилось, что он живет в гостинице, которая рядом с моим домом. Мы договорились, что погуляем по Москве и я ему что-то покажу. Меня потрясло, что он не мерз, хотя было страшно холодно, а он был без шапки. Я страшно переживал, но он при этом оказался очень стойким и весь день ходил со мной. Это вообще был мой первый контакт с иностранцем.

Ирина Вершинина: В университете у девочек на педагогическом факультете был хор. Мы выступали с этим хором на «поездах дружбы» и нам разрешали общаться с немцами, но мы не должны были им давать наш домашний адрес. Нам говорили, что письма можно пересылать на адрес университета, а потом их передадут.

Сергей Вершинин: Когда позже поехал в ФРГ, меня вызвали в первый отдел и дали какую-то инструкцию. Я помню, что это был типографский бланк тридцать какого-то года и там было написано о запрете участвовать в уличных акциях и собираться в кафе и ресторанах, где собираются белогвардейские элементы. Это был уже 1990-й год. А перед ГДР мы никаких расписок не давали.

Симона

Ирина Вершинина: У нас было две соседки в одной комнате, но мы как-то с ними мало общались, только по бытовым вопросам. А вторая комната была у Симоны и ей приходилось все время проходить через нашу комнату, которая была проходной. И с ней мы подружились, так что она нам с Сережей даже давала ключ от своей комнаты на выходных, когда уезжала к родителям.

Сергей Вершинин: Симона Шатц ее звали. Шатц — это сокровище. И я написал ей открытку «Simona, du bist wirklich ein Schatz» — что она сокровище, потому что дала возможность чувствовать себя комфортно.

Ирина Вершинина: Естественно, мы с Сергеем пригласили ее в Москву. И вот, мы уже вернулись из Берлина и были с дочкой на даче, а в воскресенье должны были приехать обратно. И вдруг открываем двери, а у нас сидит Симона со своим другом. Уже через неделю после ее приезда пришло письмо, в котором она нам написала, что собирается приехать. Она была удивлена, что их никто не встретил на вокзале и что им пришлось самим искать дом. В общем, папа собрал их и Сергея и они поехали кататься по Москве, пока мы с мамой разберемся и приготовим какой-то ужин.

Они очень боялись всякой непонятной еды. Бойфренд Симоны работал сантехником в советской военной части и знал слово «компот». Бабушка их угостила и он пояснил Симоне, что это не так страшно, можно пить. А когда бабушка достала для гостей шпроты, у них был шок. И я помню, как он это пробовал: взял на кончик пальцев и сказал «Ну да, ничего».

Свобода и несвобода

Сергей Вершинин: Мне на всю жизнь хватило ощущения разделенного города в Берлине. Во-первых, за этой стеной было что-то запретное и манящее, и меня это дико волновало и интересовало, эта совершенно другая жизнь. И я понимаю, почему у меня в ГДР не было такого культурного шока, который был в Западной Германии: все равно было ощущение, что ты в советской системе, в каких-то элементах более свободной, а в каких-то, например, во взаимоотношениях власти и общества, более консервативной.

При этом, у меня было ощущение эйфории от всего, что с нами происходило, что мы жили в какой-то своей жизни, без мамы и папы, принимали какие-то решения. Может быть, это было связано и с тем, что я был после советской армии, где я два года отсидел в замкнутом пространстве. В ГДР я ощущал абсолютно дикое счастье, потому что я мог просто свободно перемещаться, куда я хотел.

Однако мы были людьми из двух закрытых обществ и очень теплого и доброго контакта между нами все равно не было. Я помню, что люди раскрывались только во время пьянок или в каких-то мимолетных контактах, например, в поездах, где я проводил очень много времени. И вот я еду в Берлин, а это уже весна 1989-го года, назревают перемены в обществе, что-то бурлит, но непонятно, во что это выльется и когда произойдет. И в этот момент люди были достаточно откровенными. У них не было жалоб на нехватку гражданских свобод или на то, что их что подавляют. Они чувствовали себя ущемленными, потому что у них нет, например, возможности купить машину или японский радиоприемник, что у них нет бананов. Вот их это дико заводило, потому что они видели, что буквально за забором, в нескольких метрах от тебя совершенно другая жизнь и другой мир, но ты туда попасть не можешь. А там есть бананы, не знаю, магнитолы «Сони» и так далее. И отсутствие возможности ездить их тоже дико раздражало, потому что к ним могли приезжать родственники из ФРГ, и контакты были, и посылки. Я видел их и перекладывал сам, когда подрабатывал на почте под Рождество. И эти люди довольно откровенно говорили, что они хотели бы уехать на Запад, но у них нет такой возможности. И то, что их держали, как взаперти, их дико бесило.

Ирина Вершинина: Я вспоминаю, что в 1987 году, когда у нас был экзамен по страноведению, один из вопросов был о том, возможно ли объединение ГДР и ФРГ. И мы должны были отвечать, что это, конечно, невозможно, потому что это две разных страны, два разных народа, две разных системы и две уже совсем разных истории. И мне кажется, мы ехали в ГДР еще и с этой мыслью. Даже в апреле 1989 года, когда я уезжала, невозможно было представить, что это вообще возможно и что все это рухнет.

Интервью: Наталья Конрадова

Unerwünschte Wege 2023