Служба связистом в Борне

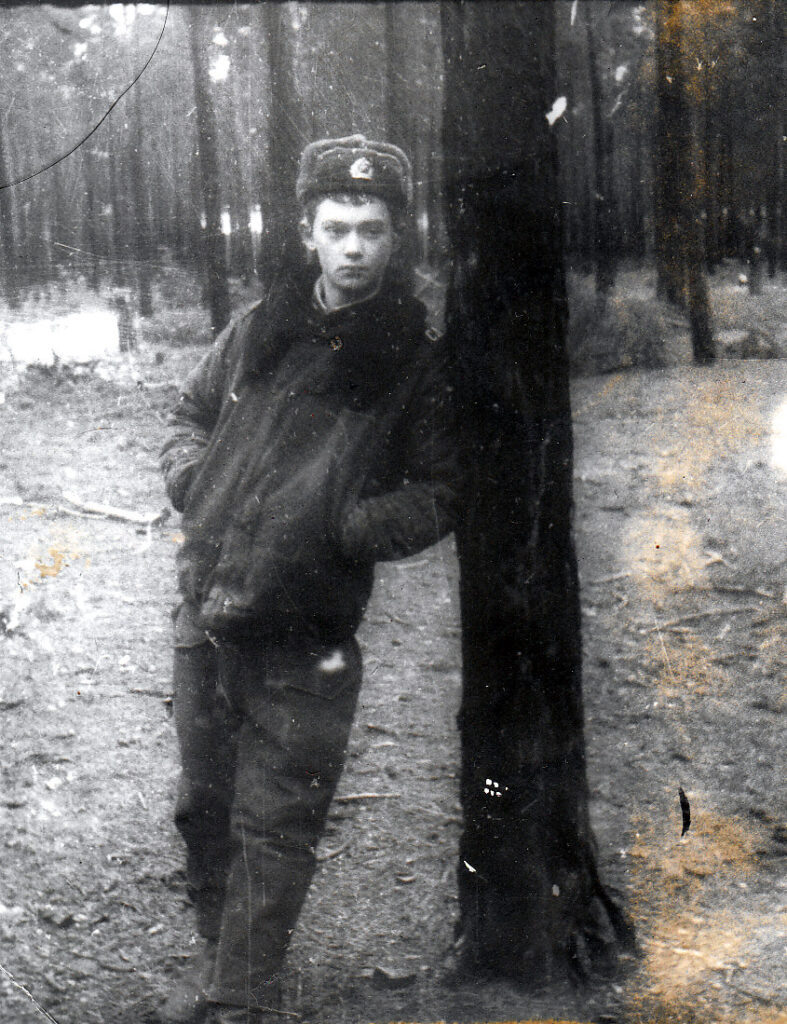

Попав в армию, я закончил в Николаеве учебку по связи в 1979 году и вместе с однокашниками попытался написать заявление на службу в Афганистане. Слава богу, старшие товарищи нас быстро образумили. Высшие сферы решают, куда тебя отправить, и в какой-то момент Группе советских войск в Германии потребовалась большая группа связистов. Туда отправили примерно половину нашего выпуска, и я попал в Борну под Дрезденом, в танковую дивизию.

У всех типов войск своя субкультура: пехота во всех армейских анекдотах считается бедолагами, это самые мученики. Есть интеллектуальные войска — ракетные, авиационные. А про нас говорили: «жопа в мыле, морда в грязи… Вы откуда? Мы из связи!» Потому что это ещё и полевая работа, грязная — катушки, мотать. Хотя при этом нужно иметь дело с техникой — радиостанции были довольно-таки передовые; азбуку Морзе знать и разные засекречивающие технологии. Поэтому считается, что связь — это элита. Хотя, наверное, нам это просто втюхивали, на самом-то деле все одинаковые”.

У нас были такие же права, как и у других солдат, и связисты не отличались от танкистов и артиллеристов. Единственное, что было — различия по этническому принципу. За людьми с Северного Кавказа следили чуть-чуть строже и они чуть наглее эти права нелегально себе отгрызали — часто сбегали, подкупали офицеров. Советское время было более или менее правовым, но именно эти категории людей знали способы обхода правовых норм. Водили дружбу со своими земляками и, например, прапорщик-дагестанец пропускал солдата из Дагестана. В основном они сбегали, чтобы купить себе что-нибудь — сладости.

Моей обязанностью был прием еженедельных радиограмм, которые нам потом зачитывали перед всем полком. Там были разные случаи. В основном это касалось дорог, когда наши во время маршей сбивали велосипедистов и затаскивали их в будки радиостанции. Но часто были и другие ситуации, связанные с так называемыми «дачами», то есть небольшими усадьбами или деревенскими домами. Их часто грабили, в них скрывались солдаты, которые сбегали на запад с оружием, туда же иногда затаскивали девушек. Такие вещи нам рассказывали на полковых построениях

Фройндшафтники, сотрудники штази и девочки-подростки

К нам часто приходили из «Общества германо-советской дружбы» (Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, DSF). Мы слово «дружба» произносили только по-немецки: : называли их или «общество фройндшафт», или «фройндшафтники». Но чаще использовали такое ограниченное выражение, как «наши немецко-фашистские друзья». Это стандартно. Я запомнил много концертов самодельных музыкантов, меня тогда поразило, как простые шахтеры собираются в хоры или в духовые оркестры и регулярно выступают. Они любили с такими выступлениями перед нами приходить. Ну а потом начальники, старшие офицеры, выходили и напивались, говорят, по-чёрному. Немцы в нашей мифологии, такой, солдатской, очень любят напиваться и порой на халяву. Но это было обычно для нас, советских мальчишек, что кто-то на празднике позволяет себе лишнее.

Они ожидали каких-то выгод от соседства с советскими войсками, не хотели неприятностей и довольно доброжелательно и открыто относились к нам. Это было такое народно- дипломатическое ведомство, с помощью которого местное население взаимодействовало на низовом уровне с военной частью или подразделением, которое стояло на их территории. Скорее всего, с помощью этого общества решали какие-то проблемные вопросы и организовывали помощь, например, во время наводнений или пожаров — были случаи, когда наших солдат посылали туда. Или допустим, убегал какой-то солдат и наши выделяли на его поиски военнослужащих, а те взаимодействовали с полицией. Народная дипломатия.

Напротив нашей части стоял костел. Два раза в году, по церковным праздникам, Штази предупреждали нас о своем приходе. Мы освобождали помещение, они ставили на окна нашей казармы оборудование: длиннофокусные камеры, и видео-, и фото-. Человек сидел и фотографировал со штатива всех проходящих мимо костела и заходящих в костел. Ходили слухи, что они выглядывали западных эмиссаров, высматривали и фиксировали.

Еще вокруг нашего полка крутились девушки старшего подросткового возраста. Они там постоянно находились и солдаты общались с ними через забор. Вряд ли там были какие-то большие связи, хотя никто этим бы не поделился, конечно. Мы по-немецки не говорили, а они — по-русски, но глазки строили. Наверное, это было просто молодое любопытство, подростковое и немного экстремальное. Среди солдат ходили слухи, что эти молодые девушки ищут любовных ощущений, но по облику и по физиогномике они были точно такие же, как и наши девушки, только чуть более свободные.

Встреча заключенных

Я попал на гауптвахту за антисоветскую деятельность. Меня в полку называли «врагом народа», хотя мои сослуживцы не знали всего глубокого контекста этого словосочетания. Как у связиста у меня был доступ к различным радиоканалам, в том числе к «Радио Свобода». Я слушал всё, что можно было слушать и имел собственное мнение, которое высказывал потом в дискуссиях. Не только о политике — о музыкальных коллективах, например, «Машина времени» тогда была модной, или о съездах, или о перспективах взаимоотношений с НАТО.

Это не было чем-то особенным для меня: у нас дома в Одессе был хороший радиоприёмник и я лет с девяти слушал радио Белграда, радио Пекина, Монте-Карло, «Свободная Европа», «Голос Америки» — это всё было постоянным фоном. А в армии, узнав об этом, меня отправили на гауптвахту, а потом особисты еще месяца полтора, до самого дембеля, вызывали меня к себе, задавали вопросы, заставляли писать свои мысли. Я тогда чуть ли не 500 страниц написал. На гауптвахте я работал на строительных работах и ко мне подошел пожилой мужик, который сидел в плену в Советском Союзе. Он не очень хорошо говорил по-русски, но был очень доброжелательно настроен. Он понимал, что я фактически заключенный, и очень меня подбадривал. По-моему, он был немного выпивший и говорил что-то вроде вроде «дружба, фройндшафт, батальонен, комиссарен». Это был не содержательный разговор, а просто проявление эмпатии.

Но хотя после гауптвахты я и был под следствием особистов, по утрам мне удавалось уходить из части на пробежки — мне никто не запрещал. Думаю, они знали, что я надеваю не сапоги, а кеды, и что перебегаю через забор. Я тогда ощущал себя свободным человеком, бегающим по свободному Западу. Я был очень счастлив.

Конфеты, покрывала и готический шрифт

На учениях мы стояли в поле в палатках недели три-четыре и ходили по близлежащим населенным пунктам. Нам очень нравилось ходить. Конечно, это другой мир, особенно для мальчишек из глубинки. Мы относились к Германии как чуть более совершенному, идеальному, абсолютно не враждебному и не требующему усилий для коммуникации миру.

По всей видимости, никакого контроля не было — были только отбои, когда всех пересчитывали. То есть, можно было выбраться, только для этого не хватало денег. Я знаю, что ребята иногда заходили в кафешки и сидели там, пили пиво. Но в основном мы ходили и глазели на витрины магазинов. Ну, то есть, мы жили в братской стране, оказывали интернациональную помощь и никаких таких особых преград, которые нужно было преодолевать, мы не видели.

Я как человек, выросший в интеллигентной семье в красивом городе, конечно, интересовался культурой, историей и памятниками. К тому же, я рисовал дембельские альбомы — меня просили. И с удовольствием осваивал готический шрифт, всю эту стилистику немецких пейзажей, немножко кичевую, которая у них на открытках, на ковриках — замок, озеро, пруд, лебеди, готический шрифт и так далее.

Но главной темой обсуждений среди солдат был чемодан: насколько он у тебя полон для возвращение на родину. Все фаршировали свои чемоданы всякими тряпками: джинсами, одеялами-покрывалами. Немецкие джинсы стоили, по-моему, 30 марок при зарплате 17 марок у сержанта и где-то 8 марок у солдата. Офицеры набирали себе целые автомобили, а мы везли в основном тряпки. Я привёз маме два покрывала.

Интервью: Наталья Конрадова

Unerwünschte Wege 2023